エクステリア&ガーデン

お手入れガイド

目次

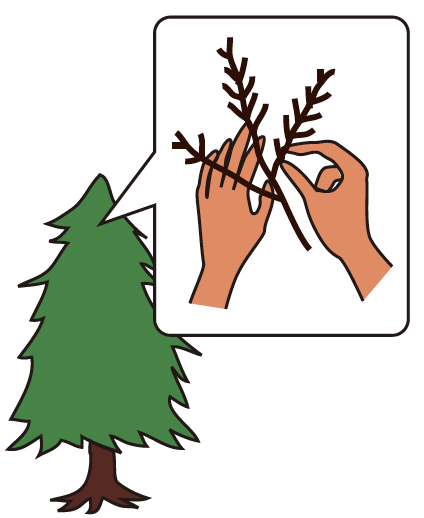

- 15.剪定

- 15-1 落葉樹は枝振りの美しさをポイントに

- 15-2 コニファーの枝は新芽のうちに刈り込む

- 15-3 常緑樹は風通しと日当りを考えて

- 15-4 サツキやツツジは花が終わった後に

- 15-5 剪定時期は高木の成長が目安

- 16.病害虫対策

- 16-1 環境づくりと薬剤で害虫予防

- 16-2 葉の裏や根元、幹をチェック

- 16-3 退治法は相手に合わせて

- 16-4 毎日の観察で早めに発見を

- 16-5 わからないときはプロに相談する

- 17.草花のお手入れ

- 17-1 形よく育てるために新芽を摘み取る

- 17-2 花を長く咲かせるために大切な追肥

- 17-3 草花の種類に合わせた手入れを

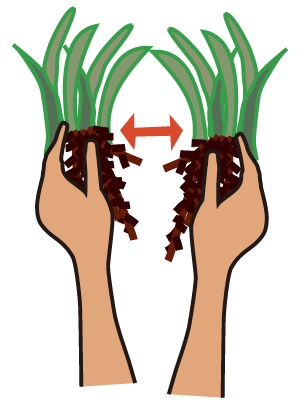

- 17-4 お気に入りの花は株分けで増やす

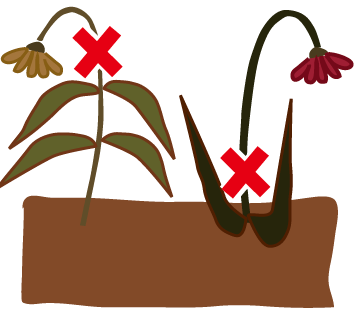

- 17-5 花がらを摘んで花が弱まるのを防ぐ

1. アルミ

アルミは、サビにくい性質を持ち、メンテナンスの手間がさほどかからない金属です。 しかし、表面に付着した汚れを長期間放置すると、腐食の原因となります。それを防ぐには、年数回の水洗いと乾拭きが有効です。汚れをためないお手入れが、施工時の美しい光沢を永年守ります。

アルミの腐食(サビ)の原因は、大気中に含まれるほこり、すす(ばい煙)、鉄などの金属粉、自動車の排気ガス(亜硫酸ガス)、海塩などです。これらがアルミの表面に付着し、長期間放置されると、湿気や雨水の影響によってアルミが腐食していきます。

アルミを腐食から守るには、 年1 ~2回の水洗いと乾拭き が効果的です。工業地帯や海岸部では、お手入れの回数を増やすことをおすすめします。

| 臨海工業地帯 | 年2~3回 |

| 海岸・エ業地帯 | 年2回 |

| 市街地 | 年2回 |

| 田園・山間地帯 | 年1回 |

汚れの程度とお手入れ方法

| 汚れの程度 | 用具・洗剤 | お手入れ方法 |

|---|---|---|

| 軽い汚れ | 水、やわらかい布 又はスポンジ |

布又はスポンジを水でぬらし、アルミ部分を拭きます。 その後、乾いた布で乾拭きします。 |

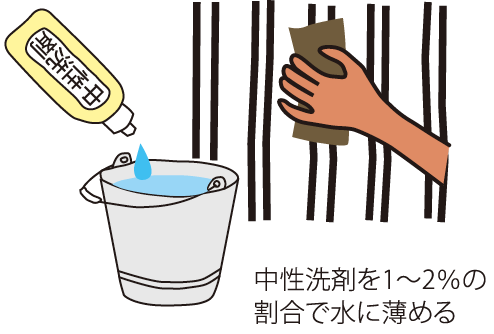

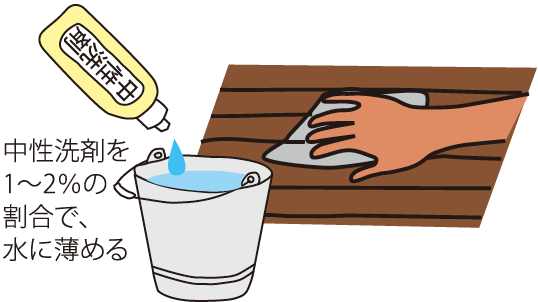

| 汚れがややひどい | 水、中性洗剤 やわらかい布 又はスポンジ |

中性洗剤を1~2%の割合で水でうすめ、布又はスポンジをぬらし、 アルミ部分を拭きます。 その後、洗剤が残らないよう水洗いし、乾いた布で乾拭きします。 |

| 汚れがひどい | 水、中性洗剤 ナイロンたわし やわらかい布 |

|

※洗剤は中性洗剤を使い、酸性洗剤は避けるようご注意ください。

※金属たわし、金属ブラシなどは、表面を傷つけるので使用しないでください。

※汚れの程度は部位により、軽い・ややひどい・ひどい、と異なりますので、それぞれに合った処理をしてください。

※他の部位に強い処置が及ばないよう、ご注意ください。

サビが出てしまったら

上の表の「汚れがひどい」場合と同じお手入れをします。それでサビが取れないようなら、目の細かいヤスリで軽くこすり、サビを取り除きます。その後、洗剤が残らないよう水洗いし、仕上げに乾いた布で乾拭きします。

傷がついてしまったら

汚れやサビを、上記の方法できれいに落としてから、アルミ用補修塗料を塗布します。塗料の使用法は、各商品の注意書きに従ってください。

金属製品ご使用の注意

永く快適にお使いいただくために、以下のことにご注意ください。

とくに、門扉とフェンスは、むやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったりすると、 こわれる原因にもなりますので、お気をつけください。

開き門扉

- ●通常、使用しない場合は、安全・防犯のために施錠をお願いします。

- ●落とし棒の付いている商品は、それも下ろしてください。

伸縮門扉

- ●落とし棒の付いている商品は、それを下ろし、施錠してください。とくに強風時には、安全のために重要です。

- ●強風時には、さらに、ガーデンゲート本体をたたみ、ロープなどで門柱に固定してください。

跳ね上げ門扉

- ●通常使用しない場合は、扉を下ろした状態にしてください。

- ●扉を閉める際は、両サイドのアームを持って引き下げないよう、ご注意願います。

フェンス

- ●雨具、洗濯物、布団などを載せないよう、お願いします。

カーポート

- ●屋根に重いものを載せないよう、お願いします。また、屋根に乗ったり、柱にのぼったリ、ぶらさがったりするのもひかえてください。

- ●降雪時には雪下ろしが必要となります。20cmほどの積雪を目安に、雪下ろしを行なってください。

2. ステンレス

ステンレスは、耐食性に優れた、サビにくい金属ですが、使用条件や環境により、汚れ がたまったり、付着物による“もらいサビ”が発生します。ステンレス本来の品の良い光沢を保つには、年に3~4回、水拭きと乾拭きのお手入れを行いましょう。臨海工業地帯・工業地帯・火山灰や農薬散布の影響のある地域では、年に5~6回のお手入れを おすすめします。

ステンレス製品にはクロムが含有されており、この成分 が空気中の酸素と結合し、ステンレス表面に酸化皮膜を 形成します。通常はこの皮膜がサビを防ぐ働きをしてい ます。しかし、大気の汚れなどによって皮膜が破壊されると、その効力が失われ、そこに“もらいサビ”が発生します。おもな原因となるのは、建設工事や車両走行時に飛散する土・ほこり・鉄粉・自動車の排気ガス(亜硫酸ガス)、海塩などです。

汚れの程度とお手入れ方法

| 汚れの程度 | 用具・洗剤 | お手入れ方法 |

|---|---|---|

| 軽い汚れ | 水、やわらかい布 | 布を水でぬらし、ステンレス部分を拭きます。その後、乾いた布で乾拭きします。 |

| 汚れがややひどい | 水、中性洗剤 やわらかい布 又はスポンジ |

|

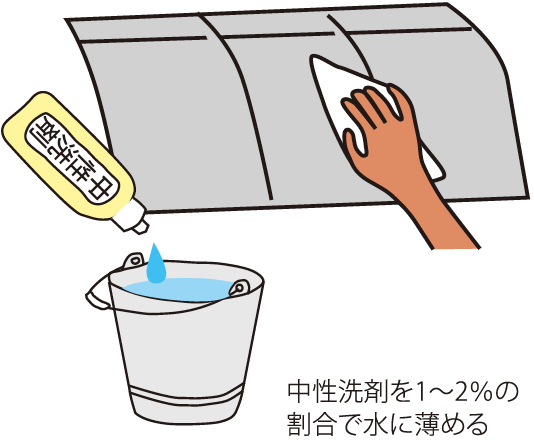

| 汚れがひどい | 水、中性洗剤 やわらかい布 又はスポンジ |

中性洗剤を1~2%の割合で水でうすめ、布又はスポンジをぬらし、ステンレス部分を拭きます。 きれいに除去できない場合は、市販のステンレス用清掃薬液、硝酸の15%希釈液などで、こすり取ります。 その後、洗剤が残らないよう水洗いし、仕上げに、乾いた布で乾拭きします。 |

※洗剤は中性洗剤を使い、酸性洗剤は避けるようご注意ください。

※スポンジを使用する際は、ステンレスの研磨目に沿って、均ーな力で拭いてください。

※金属たわし、金属ブラシなどは、表面を傷つけるので使用しないでください。

※汚れの程度は部位により、軽い・ややひどい・ひどい、と異なりますので、それぞれに合った処理をしてください。 他の部位に強い処理がおよばないよう、ご注意ください。

3. 真鍮・銅製品

銅・真鍮製品は、時間が経つにつれ酸化し、深みのある落ちついた色になってきます。多少汚れても目立たなくなりますが、美しく酸化させたいとき光った状態を保ちたい時は、お手入れが必要です。指紋、水滴等は、そのままにしておきますと「シミ」と なって残りますので、早めに拭き取ってください。

汚れの程度とお手入れ方法

| 光った状態を保ちたいとき | 時々、乾拭きし、汚れが目立ってきたら、真鍮磨き剤(Brass Polish)で磨く。エッチングプレー ト等、凹部が着色してあるものは、磨きすぎて色がとれてしまわないように軽く磨い てください。 |

|---|---|

| 光らせたくないとき、 又は全体が着色してあるもの |

|

| 真鍮磨き剤(BrassPolish) の使用法 | Tシャツの生地等、柔らかい木綿の布にたっぷりしみこませ、充分磨いた後、乾いた布で もう一度磨いてください。 |

銅の変色・メンテナンスについて

変色は酸化皮膜をつくり表面を長持ちさせる過程です。

変色の段階は、赤茶色(淡目)→こげ茶(濃目)→何十年か経ちますと 緑青へと変色します。

尚、強くこすりますと地の色が出てしまいますので必ず軽く円を描くようにしてください。

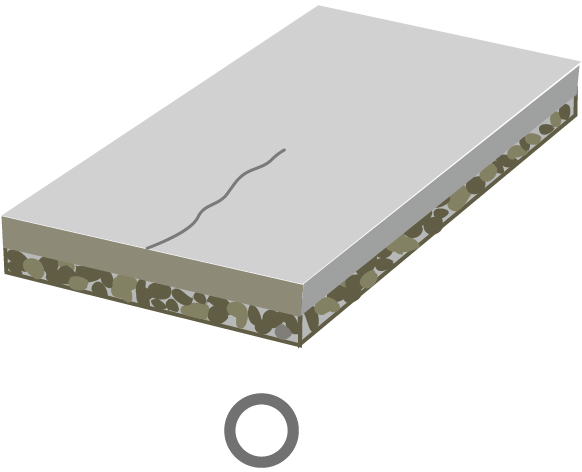

4. 土間コンクリート

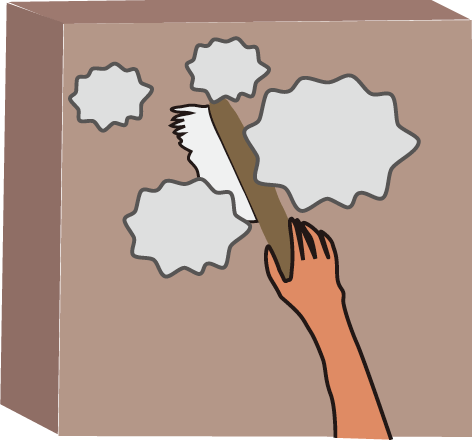

コンクリートが凝結する際の化学反応により生じる熱や打設後の乾燥収縮が原因で、髪の毛程度の太さのひび割れ(ヘアクラック)が生じることがありますが、品質上なんら問題はありません。

より太いひび割れが発生した場合は、種々の原因が考えられますので、ご連絡ください。

品質上問題ありません。

使用上直ちには問題ありません。

5. タイル

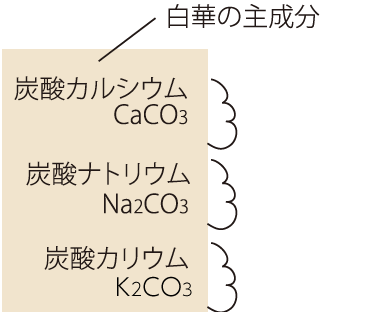

永久に美しいと思われがちなタイルも、次第に白い汚れが発生する場合があります。この現象を“白華(エフロレッセンス)”といいます。タイルの目地部分から白い結晶が染み出し、タイルに覆い被さっている現象を“鼻たれ”といい、また、レンガや釉薬のないタイルの表面が、白く粉を吹いている現象を“粉吹き”といいます。見た目には同じような白い汚れもそれぞれに原因が異なります。

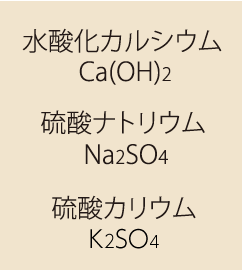

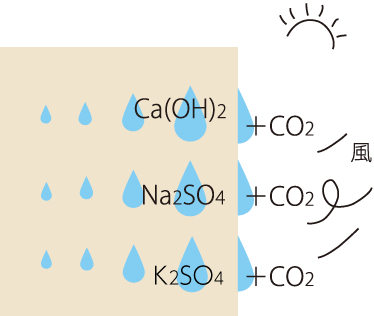

セメントの硬化過程で生成する水酸化カルシウムが水に溶け仕上げ面が乾燥するとき、空気や炭酸ガスなどと反応して水溶性の炭酸カルシウムとなって残ります。

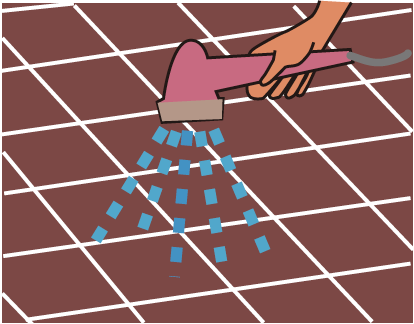

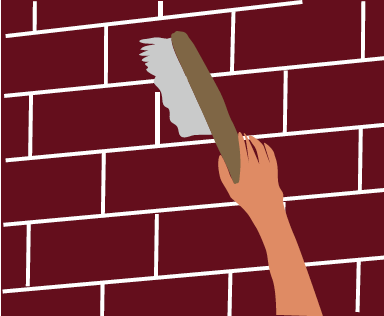

まず、大まかにブラシやヘラなどで白い物質を取り除き、その後、白華除去剤や希釈酸で洗いましょう。

タイル裏面のモルタルやコンクリートから水分が染み出し、この中に溶け込んでいる物質がタイル表面で乾いて固まってしまうものです。

水洗いで簡単に除去できますが、すぐまた発生します。しかし通常2~3年でタイル内の細孔がふさがり、発生しなくなります。

6. ブロック・レンガ

ブロックとレンガは、もともと重厚感がある素材ですが、歳月の経過とともに、多少の汚れや風化を受けることで、いっそう味わいが増します。また、庭の植栽と馴染んだり、周囲の環境とだんだん調和してくるのも、経年変化があってのことなので、汚れはあまり気にしないほうがいいでしょう。ただし、白華(エフロレッセンス)の現象がある場合 は、適切なお手入れが必要です。

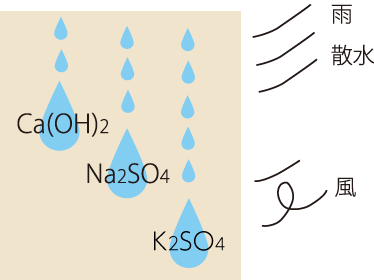

ブロックやレンガの表面に、白い綿状の汚れが発生する ことを「鼻たれ」と呼びます。これは、セメントの硬化過程で発生する水酸化カルシウムが、水溶性として素材の表面に運ばれ、そこが乾燥するときに、空気中の炭酸ガス と反応して炭酸カルシウムに変化したもので、結晶成分が白い汚れとして残ります。とくに、雨期と冬期に発生しやすくなります。

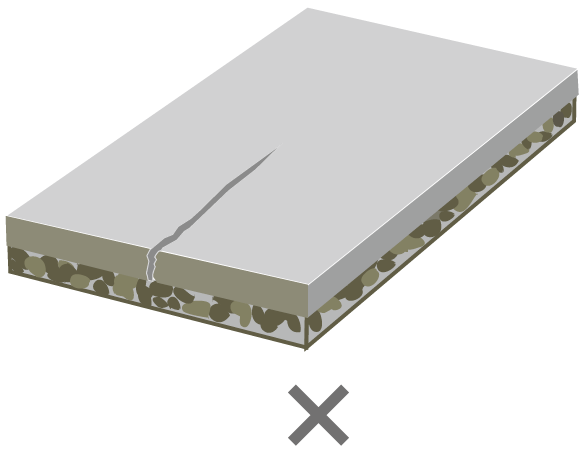

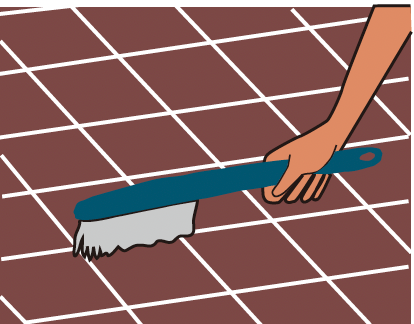

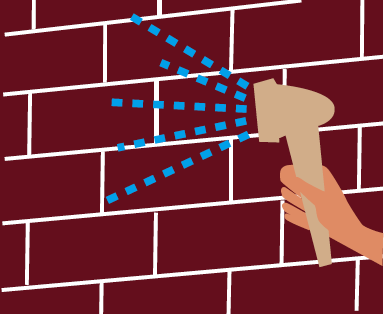

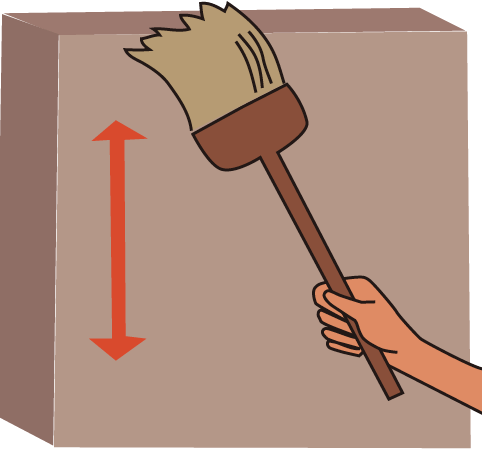

軽い白華の場合は、ナイロンブラシやワイヤーブラシで軽くこすると、除去できます。白華の汚れがひどい場合 は、まず、ナイロンブラシやワイヤーブラシで目立つ白華 を取り除き、その後、白華除去剤や希釈酸を用いて、白華 を溶解させます。除去剤使用後は、ブロックやレンガの表面に散水し、十分に水洗いします。

コンクリートブロックの表面が、白く粉を吹いたように汚 れる現象を「粉吹き」と呼びます。この汚れは、コンクリートから水分がしみ出し、そのなかに溶け込んでいたアルカリ金属塩(重炭酸ナトリウム、塩基性硫酸カリウム)などの成分が、ブロック表面で乾燥して固まったものです。ブロックのほか、釉薬を施していないタイルなどでも、発生することがあります。

水溶性の汚れなので水洗いで簡単に除去できますが、またすぐに発生する傾向があり、こまめなお手入れ が必要となります。施工後2~3年を経ると、素材内の細孔がふさがってくるため、次第に発生頻度が減り、やがて汚れの発生が見られなくなります。

1 コンクリー ト・モルタル内

2 水に溶け出す

3 表面に移動

4 結晶化

7. 石張り(御影石・大理石など)

御影石や大理石などの石張りは、表面の美しい艶と光沢、それが醸し出す重厚感が持ち味です。御影石と大理石には、ともに生成の過程で生じる細孔があり、そこから水を媒体として塵や土砂などの汚れが入り込むと、シミとなって広がり、輝きが落ちてきます。それを防ぐためには、ダスタークロスなどで表面の塵を定期的に取り除く、定期的 なお手入れが大切です。なお、御影石は、本磨き仕上げか、バーナー仕上げかでお手入れ方法が異なります。

汚れの程度とお手入れ方法

| 仕上げの種類 | 汚れの程度 | お手入れ方法 |

|---|---|---|

| 本磨き仕上げ [御影石・大理石] |

塵、土砂 | ダスタークロスなど(油がついていないタイプのもの)で表面を乾拭きします。 |

| 軽い汚れ | ウエス(機械手入れ用雑巾)やモップを水でぬらし、よく絞って表面を水拭きします。 | |

| 水拭きで除去 できない汚れ |

|

|

| バーナー仕上げ [御影石] |

塵、土砂 | ホウキなどで掃いて除去します。 |

| 軽い汚れ | ウエス(機械手入れ用雑巾)やモップを水でぬらし、よく絞って表面を水拭きします。 | |

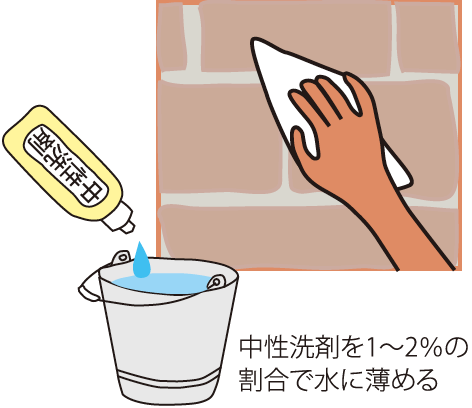

| 水拭きで除去 できない汚れ |

水で1~2%の割合にうすめた中性洗剤をブラシなどに含ませ、こすり洗いします。 その後、水を含ませてゆるめに絞ったウエスで、洗剤が残らないように拭き取ります。 |

8. 塗り壁•吹き付け

やや硬目の毛足の長いホウキを使用して、塗り面を模様付けの目に沿って掃き ます。塗り壁面に付着した、ホコリを掃う感じで、模様付けの目に沿って掃い出 します。

特に、模様付け起伏が少ない、又は、無い場合は上から下に向かって掃きだし てください。

※毛足の短い硬目のブラシで擦ると塗り面にキズが着く場合がありますので、注意してください。

薄めた中性洗剤を使用して汚れを浮かし出し、ホースなどの流水で洗い流してください。

塗り面を傷つけないようナイロン性のブラシなどで汚れ面を洗浄、ホースなどからの流水で洗い流してください。

※模様付けが施されている場合は、模様の目に沿って洗浄してください。

※高圧洗浄機などの使用は、塗り面をいためる場合がありますので注意してください。

9. 天然木製品

木製品は、自然素材のため、歳月を経るなかで節の落下、反り、ささくれ、干割れ、変色が生じることもあります。金属製品などと比べ、経年変化がある素材ですが、それが木 製品の味わいの深さとも言えます。当社の木製品は、耐久性に優れ、腐朽菌・カビ・白蟻 を防ぐ木材保護塗料を塗布・含浸させてありますが、日頃のお手入れを行うことで、より美しい風合いを楽しめ、耐久性も増します。定期的に掃き掃除や拭き掃除を行い、汚れ やシミがついたときは、温湯で1~2%の割 合にうすめた中性洗剤を雑巾に含ませて 拭き、水洗いします。ささくれが生じた場合 は、ヤスリで削り取ると、きれいになります。

塗り替えのご注意

●再塗装には、オイルステイン系の木材保護塗料をご使用ください。使用の際には、各塗料の注意事項を厳守願います。

●必ず、刷毛を用いて塗装してください。

●表面に塗膜を形成する塗料(スプレー、ニス、ペンキ等)の使用は、絶対に避けてください。表面に塗膜ができる ことで、木材の呼吸が妨げられ、ひび割れなどの原因と なります。

使用上のご注意

●日頃のお手入れの際には、ネジやボルトもチェックし、緩んでいた場合は、締め直しをお願いします。

●ウッドデッキには、荷重がかかる物を置かないでください。テーブルや椅子は脚先にゴムの保護があるものを用いると、傷がつきにくくなります。また、植木鉢を同じ場所に長期間置くと、木材の腐食の原因になるので、ご注意ください。

10. 人工木製品

汚れの程度とお手入れ方法

| 汚れの程度 | 用具・洗剤 | お手入れ方法 |

|---|---|---|

| 汚れが軽い場合 | 柔らかい布、 スポンジ |

材料の長手方向に沿って、柔らかい布やスポンジで水ぶきした後に、乾拭きしてください。 |

| 波紋状のシミ等 汚れがひどい場合 |

中性洗剤、デッキブラシ (ナイロン等の 毛足の柔らかいもの) |

水で薄めた中性洗剤でデッキブラシ等を使い、長手方向に沿って、やさしくこすってください。水道水で洗剤が残らないよう、よく洗い流します。 |

| なかなか除去できない 頑固な汚れ、 黒い斑点を落とす場合 |

漂白剤、柔らかい布 | 漂白をする際は事前に汚れの箇所を水洗いし、濡らした後、漂白剤を所定の割合まで水で薄め、 柔らかい布等で汚れた箇所を部材の長手方向にこするようにふいてください。 最後に漂白剤を水できれいに洗い流した後、乾拭きしてください。 その際、漂白剤の取り扱いには十分注意してください。 まれに色が多少薄くなることがありますが、経年変化により色合いはなじみます。 |

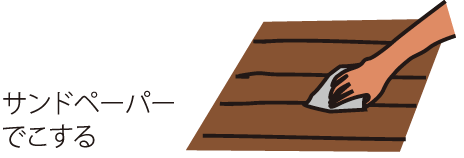

| キズや焦げ跡がついた場合 | サンドペーパー (60番前後のもの) 当て木、柔らかい布等 |

表面の汚れを柔らかい布等でふき取ります。 サンドペーパーで傷付いた箇所と周囲の部分を、長手方向に沿ってやさしくこすります。 研磨は局部的に強くこすらずに、全体をぼかすように数回こするときれいに補修できます。 表面を柔らかい布等で水ぶきし、削り粉を清掃してください。 こすり方により、表面状態が他の部分と若干異なることがあります。  |

使用上のご注意

●日頃のお手入れの際には、ネジやボルトもチェックし、緩んでいた場合は、締め直しをお願いします。

●デッキには、荷重がかかる物を置かないでください。テーブルや椅子は脚先にゴムの保護があるものを用いると、傷がつきにくくなります。

●金属たわし、金属ブラシなどは、表面を傷つけるので使用しないでください。

11. ライト

門灯やアプローチ灯などのライトは、住まいの表情に温もりと優しさを添えるものです。ライトの表面が汚れていると同じ電気代がかかっているのに、明かるさと美しさが低下するので、こまめなお手入れが望まれます。軽い汚れを感じたら、その都度、拭き掃除を行いましょう。水で1~2%の割合に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よく絞ってから、シェード、グローブ、ランプの表面を丁寧にふきます。

※材質による特性は、製品毎の取扱説明書をご確認ください。

使用上のご注意

●ランプの交換は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●ライトはデリケートな素材が使われることが多いので、クレンザー、たわし、金属ブラシなどでのお手入れはひかえてください。表面に傷がつくおそれがあります。

●点灯中、消灯直後に器具に触れないでください。消灯後20分経過後にランプ交換等をしてください。やけどの原因となります。

●竃球、電球型蛍光灯は消耗品です。またLEDタイプの商品は、光源が交換できないものがあります。

12. カーポート・テラス

使用上のご注意

●お手入れ時に、乾いた布、シンナーやベンジン、研磨剤、 熱湯を使用すると、破損・変形を招くおそれがあります。

●鳥のフンなどをヘラで取り除く際は、パネルを傷つけないよう、ご注意ください。 また、金属製のヘラやブラシは、 表面の塗膜を傷つけるので、使用しないでください。

●近所で外壁塗装工事や薬剤塗布が行われる場合は、あらかじめカーポートをシートで覆うなどの保護をおすすめします。

●屋根に乗ったり、又は柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。

●カーポートはサポート柱をおつけし強風や降雪時に使用する事をおすすめします。

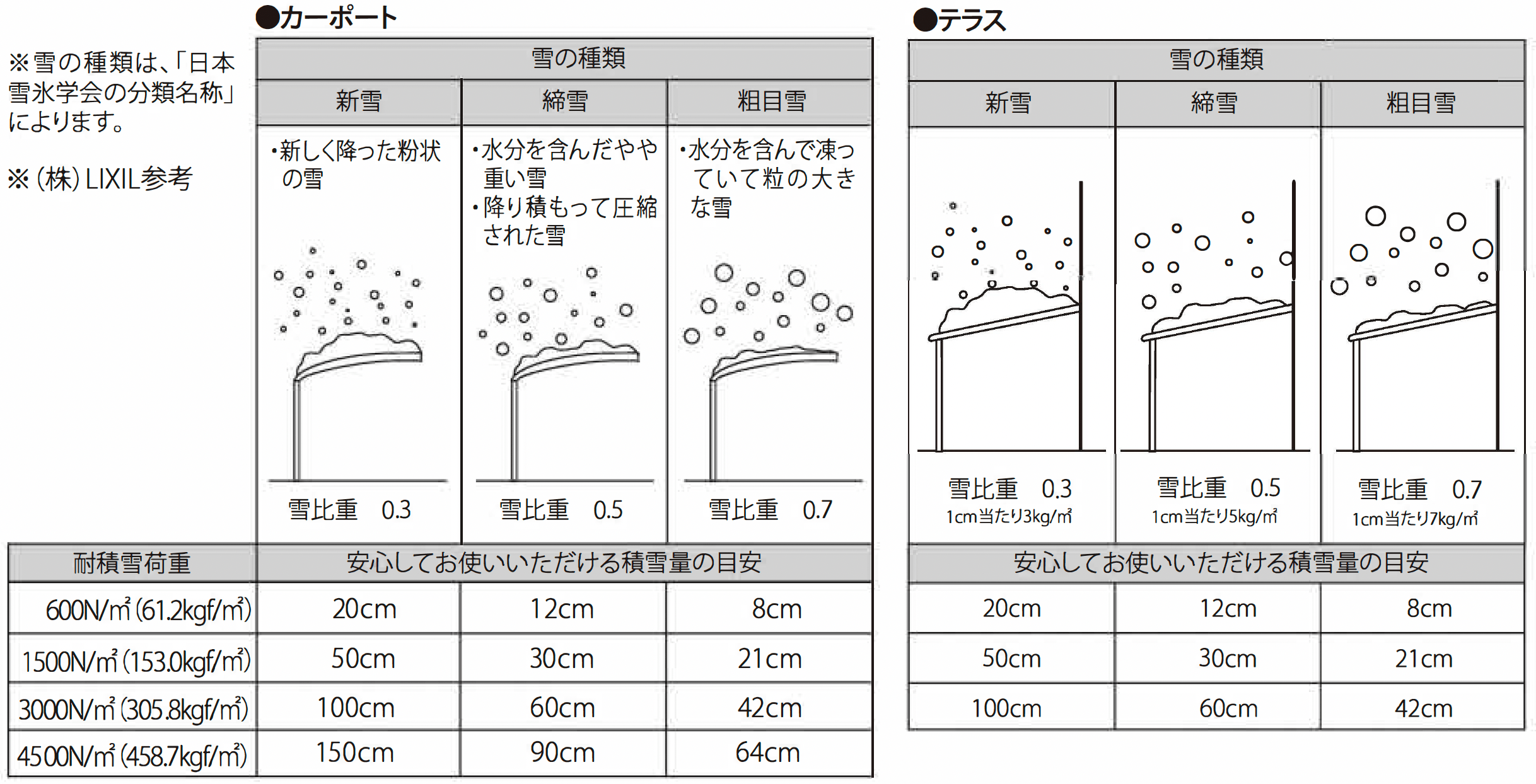

耐積雪荷重と積雪量

・下表の積雪量を超える前に雪下ろしをしてください。製品破損による被害の恐れがあります。

・雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、湿雪や降雨の後などは新雪に比べ3倍くらいの重さになります。

・雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。さらに重くなります。

・雪下ろしの際、雪は残さず下ろしてください。

13. 水やり

一本一本の種類や性質を考えながら

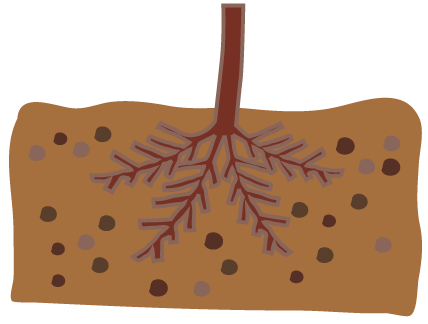

樹木には、カツラなどの水を好む木とオリーブなどの乾燥を好む木があります。種類によって性質が異なり、さらには各々の木の個性もあります。水やりは、日当たり、風通し、水はけといった土地条件を考えたうえで、木を観察しながら行うのが大事です。

移植のときに根が切れるため、摂取できる水の量が少なくなるからです。

半年を過ぎたら、樹木の様子を見ながら水量を減らして行きます。根付いたら、夏と晴天続きのときだけ多めに与えるようにします。

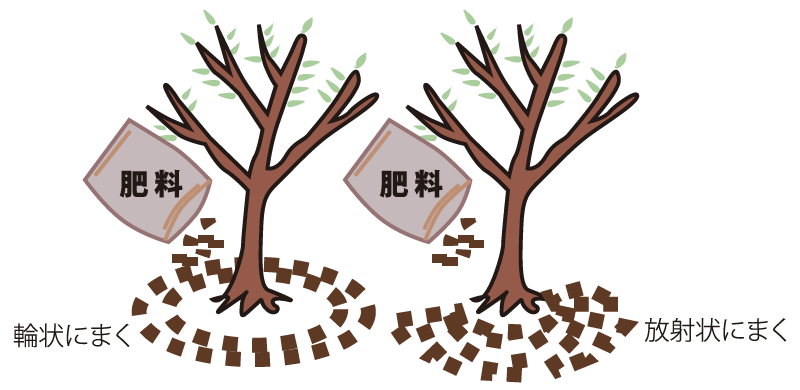

14. 施肥

樹木の栄養は目的に合わせて

肥料を与えないからといって、木が枯れてしまうことはありませんが、樹木を元気よく育てるのに欠かせないのが施肥です。木をどれくらいの大きさに育てるのか、又は、花を楽しむのか、実を楽しむのか、といった目的に合わせて行います。

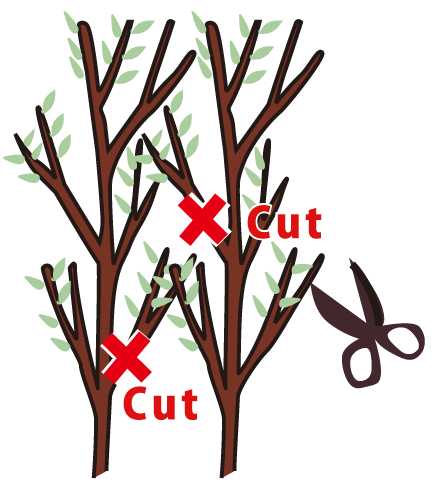

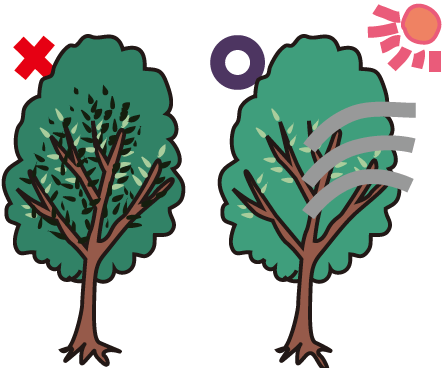

15. 剪定

樹木の美しさと健康を保つために

剪定によって不要な枝を取り除くことにはふたつの目的があります。ひとつは、樹木本

来の美しさの維持。もうひとつは、日当たりや風通しをよくして、健やかな成長を促す

ことです。それだけに、剪定には樹木への思いやりと美的センスが必要です。

※株立ちは中心に向かって、交差した枝を切るとすっきり見えます。

こまめに剪定を行うとよいでしょう。

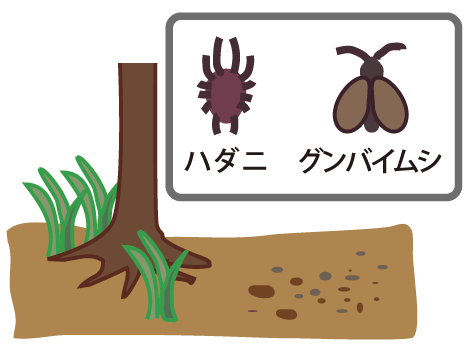

16. 病害虫対策

変化を見逃さず素早く対応する

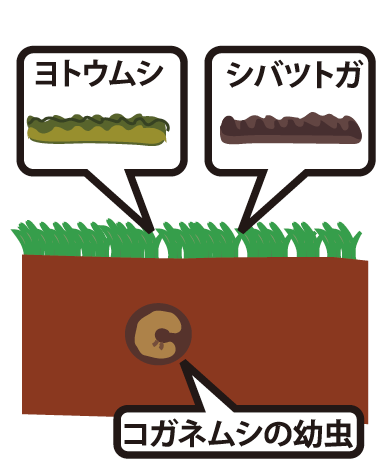

ときには庭木が枯れてしまうほど、害虫や病気の被害は深刻です。ですから、剪定(せんてい)や施肥などに比べて、処置は素早く行う必要があります。日頃から庭をよく観察することによって、樹木のSOS にいち早く気づくことが何よりも重要です。人間同様、季節の変わり目には特に注意しましょう。

※取り除いたら、二度とつかないように処分するのが大切

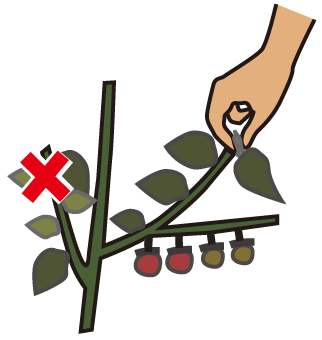

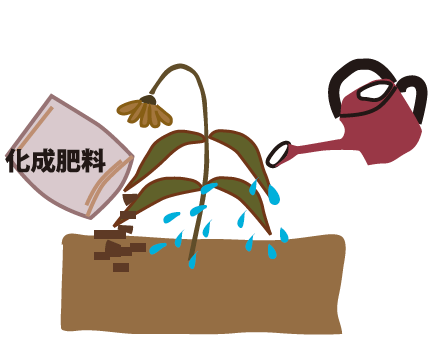

17. 草花のお手入れ

樹木に比べて、成長のサイクルが短い草花。その分、手入れには手間も多くかかります。一年草、宿根草などの種類によって手入れの方法もずいぶん異なります。特に活動の盛んな時期は毎日気を使って、庭に活力と彩りを与えてくれる草花の世話をしたいものです。

※液肥は株の周囲にムラなくかける。固形肥料は士の表面に置く。

18. 芝生のお手入れ

芝刈り回数とお手入れの目安

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 芝刈り | 月1〜2回 | 月2〜4回 | 月1〜3回 | |||||||||

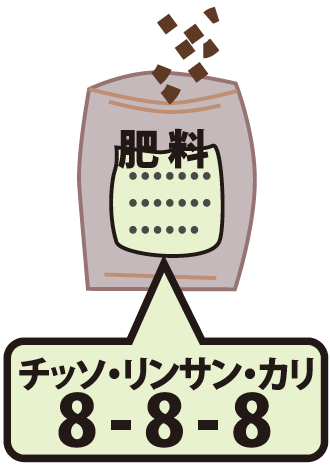

| 施肥 | 速効性肥料 | 緩効性肥料 | 速効性肥料 | |||||||||

| 目土 | 目土 | 目土 | 目土 | |||||||||

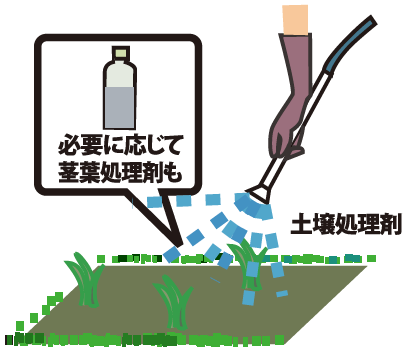

| 除草 | 除草剤散布 | 除草剤散布 | 除草剤散布 | 冬草の除草 | ||||||||

| 害虫 | 発生状況により殺虫剤散布1 ~3 回 | |||||||||||

| その他 | 殺虫剤 | 殺虫剤 | ||||||||||

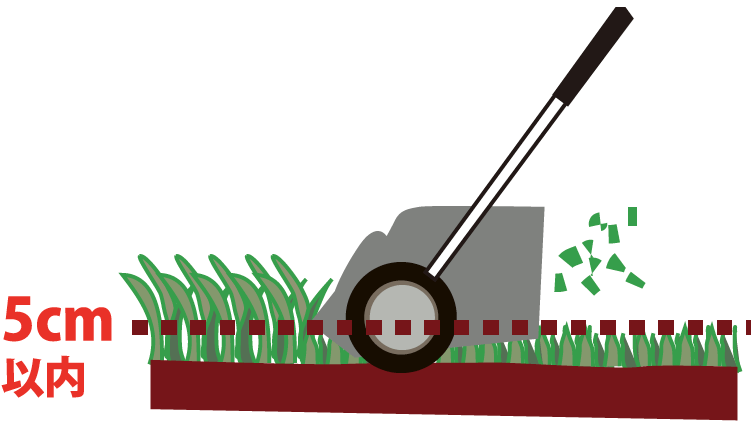

芝刈り後には、刈った葉(サッチ)を熊手などで取って掃除しておきます。注意点として雨の後など水分を含んだ状態で芝刈りをしてしまうと、刈った芝生が芝刈り機の刃にまとわりつき刈りにくいので、十分に乾いてから刈るようにしましょう。